|

南欧語南欧文学専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / 西洋古典学専修課程へ

現代文芸論

(1)現代文芸論はどんなところで、どういう人に向いているか?

現代文芸論は平成19年に発足した新しい研究室です。この研究室が何を目指し、どういう人に向いているか、最初に簡単に説明しておきましょう。

現代文芸論は、世界の文学を、日本文学も世界文学の一部として視野に入れながら、現代的な観点から研究する場所です。率直なところ、きちんとした枠組によって規定され「できあがった」ディシプリンとはまだ言いにくいかもしれませんが、私たちが目指しているのは、新しいディシプリンの確立というよりは、むしろ、伝統的な一国一言語別の「縦割り」を超え、様々な言語や作家たちの声が響き交わす出会いの場を作り出すことです。そういった研究室の精神を反映して、雰囲気はとてもオープンで、他専修課程の学生の皆さんや、様々な国の研究者が、私たちの研究室には常時出入りしています。

そして、様々な分野に挑戦する学生・院生たちの交流の場を作るために、現代文芸論研究室では年に一回研究合宿を行うほか、作家や外国の研究者などをゲストとして招いてシンポジウムや講演会などを活発に行っています。このように活気ある新しい研究室の輪郭をいっそう魅力的なものにしていくのは、私たち教員とともに、従来の枠組みを越えて開かれた可能性を探求していく学生のみなさん、君たち、あなたたちのひとりひとりです。ぜひ、目の前に開ける未踏の沃野の開拓者となってください。

現代文芸論研究室の創設の出発点となったのは、広く世界の文学のありかたを視野に入れ、現代の文芸研究の成果を踏まえて広く世界の文学を研究する場を文学部に作ることが必要だという認識でした。誤解のないように強調しておけば、この専修課程名はもっぱら「現代文学」を扱うという意味ではありません。20世紀の越境的な文学・文化研究の成果を踏まえ、現代の観点から文学に新たな光を当てたいという意味で「現代」なのであって、近代以降の文学全般が視野に入ってきます。したがって、この専修課程で扱い得る具体的な研究対象(作家、言語、地域、時代など)は、従来にもまして多様となり、学生の皆さんにとって選択の幅はいっそう広がることになるでしょう。

そのため現代文芸論での勉強は単位選択の幅も広く、とても自由だとも言えますが、その反面、広い選択の幅の中で自分なりの研究の筋道を作っていかねばならないだけに、他の専修課程よりもしっかりとした自律性を求められることも覚悟してください。私たちの専修課程は、既存のディシプリンの枠にはまらない領域に挑戦しようという意気込みのある学生を歓迎します。また、文学を研究したいのだけれども、まだどれか一か国に専門を絞りきれない、といった皆さんに対しても、現代文芸論は門戸を開いています。

(2)現代文芸論の発足

現代文芸論専修課程は、西洋近代語近代文学専修課程(以下「西近」と略記)を基礎にし、それを改組して平成19年度に発足しました。これにともなって、「西近」の略称で親しまれてきた専修課程はなくなりましたが、実質的に西近の研究・教育内容はそのまま現代文芸論専修課程に引き継がれています。それまで西近は、専任教員を持たず、他専修課程の教員の兼任によって運営されてきましたが、現代文芸論は専任教員を持つ、完全に独立した専修課程です。

また、これまで西近には大学院課程がありませんでしたが、平成19年4月には人文社会系研究科欧米系文化研究専攻の中に、現代文芸論専門分野の修士・博士課程が新設されました。これは学部の現代文芸論専修課程の上に直結した大学院課程で、その趣旨や基本的な教授陣は学部の場合と同じですが、近現代日本文学を研究対象として視野に入れることも可能になるので、大学院課程では日本文学研究を目指す外国人留学生を積極的に受け入れる点が、これまでと異なる大きな特徴になっています。

(3)授業カリキュラムと研究分野

具体的な授業カリキュラムについて言えば、西洋近代を中心に、複数の言語や地域にまたがって世界の文学を幅広く見ることを基本方針としています。そして、欧米の近現代文学の研究を基礎としながらも、伝統的な一国一文学の枠内に収まらないような分野や、既存の専修課程で扱い切れないような言語・地域なども視野に入れてカリキュラムを編成します。

授業の履修のしかたについて言えば、現代文芸論の専任教員による演習や講義が中心になるのは当然ですが、それ以外に、各自の興味と専門に応じて欧米文学および日本文学に関する様々な他専修課程の授業を履修し、一定程度まで卒業に必要な必修科目として認定を受けることができます。このように柔軟な「認定科目」制度を設けている点は、西近以来受け継がれてきた大きな特徴です。また現代文芸論の学生は、従来の西近と同様、広い知見を養うため、3カ国以上の分野にわたって学習することが求められます。

具体的には、以下のような分野を積極的に扱うのが、現代文芸論専修課程の特色と言えるでしょう。

・ 翻訳論――その理論と実践

・ 批評理論

・ 欧米の一国一言語に限定されない視点からの文学研究全般(亡命文学、越境的な文学、世界文学論、文学におけるバイリンガリズムなど)

・ ラテンアメリカ文学、広域英語圏文学、中東欧文学など、既存の専修課程の枠に当てはまらない言語文化

専任教員の専門をごく簡単に紹介すれば、沼野充義教授は近現代日本文学を視野に入れた世界文学論、広域スラヴ語圏(中東欧)文学、柳原孝敦准教授はラテンアメリカ文学・広域スペイン語圏文化を扱い、その他、文学部内からの協力教員として、英文の大橋洋一教授が批評理論、同じく英文の阿部公彦准教授が現代文芸論演習、さらにスラヴ語スラヴ文学の三谷惠子教授が「ヨーロッパの言語と社会」を受け持ちます。また、教育学部からは学内非常勤講師として、斎藤兆教授が翻訳論の講義を担当します。

ただし、現代文芸論の扱う範囲は非常に広く、文学部のスタッフだけでは扱い切れない分野については学外からの非常勤講師の方々に補っていただいています。非常勤講師陣による授業が多彩で充実していることも、本専修課程の特色の一つと言えます。過去数年の実績の中から、いくつかの授業題目を例として挙げてみましょう。

|

|

「クンデラと現代ヨーロッパ小説」

|

「テレビドラマ論」

|

|

|

「チェコ語と中欧の文化」

|

「ナボコフ『ロリータ』講読」

|

|

|

「トランスリンガル文学論―チカーノの場合」

|

「カリブ海のクレオール文学」

|

|

|

「アイルランド古今詩歌集を立ち上げる」

|

「ファンタジー文学研究」

|

|

|

「世界の幻想文学を読む」

|

「ブラジルの文学と芸術」

|

|

|

「東欧ユダヤ人の言語と文化」

|

「バスクの言語と文化」

|

|

|

「マニエリスム文学と現代」

|

「サイエンス・フィクション研究」

|

|

|

|

|

|

「ことばから見た芸術表現の諸相」

|

「漱石的/キャロル的」

|

|

|

「リトアニアの言語と文化」

|

「Japanese to English Literary

Translation」

|

これらの授業の多くは、文学部の既存の枠組みの中ではなかなか学ぶことのできない分野を扱っており、現代文芸論の学生に限らず、文学部の他専修課程の様々な学生の興味と必要に応えるものになってきました。現代文芸論では、今後も多彩な授業メニューを充実させていくことを重要な課題と考えています。

(4)専修課程の理念と歴史――西洋近代語近代文学から現代文芸論へ

もともと「西洋近代語近代文学専修課程」(西近)は、文学部の言語文化系の中でも異色の存在でした。外国語外国文学を専攻する場合、一か国・一言語に限定して研究するのが常道であるし、そうでなければ研究のディシプリンが成り立たないと考えるのが普通ですが、「西近」の場合は、特定の一言語に視野を限定せず、複数の言語(三か国語以上)にわたって学習することを前提に、近代ヨーロッパ諸国の言語や文学をヨーロッパ的全体の広がりの中でとらえ、研究しようとしてきたからです。

その背後には、ヨーロッパは多様でありながら互いに多くの共通性を持った文化共同体だという考え方がありました。その全体像を視野に入れるように努めることが、「西近」の基本的な理念だったといえるでしょう。私たちは様々な国を十把一絡げにして便宜上「西欧」と呼んでしまうことがしばしばありますが、その実体は決して英独仏等の国々の単なる寄り合い所帯ではなく、一か国に限定されない広い視野で研究して初めて見えてくるヨーロッパの姿というものがあるはずです。現代文芸論では、このような考え方を受け継ぎながら、ヨーロッパをより広い現代世界に観点を拡張し、世界の文学を(近代日本も視野に入れ)理論と実践の両面から幅広くとらえることを目指していきます。

どのようにしてこのユニークな専修課程が生まれたのか、ごく簡単に沿革を振り返っておくと、西洋近代語近代文学専修課程は、昭和38年(1963年)度に文学部の語学文学系が第3類として再編成されたとき、西洋古典学専修課程と同時に創設されました。もともと専任教員を持たず、欧米語学文学系学科の共同運営という基礎の上に成り立った課程でしたが、昭和55年(1980年)度以降、運営の主体をロシア語ロシア文学(現在のスラヴ語スラヴ文学)専修課程に置くことになりました。「西近」だけを本務とする専任教員を持たない状態のまま、文学部には珍しいインターディシプリナリーな専修課程を維持・運営するのは、必ずしも容易なことではありませんでしたが、主としてスラヴ文学の川端香里男教授の努力のおかげで「西近」は従来の伝統的なディシプリン間の空隙を埋める専修課程として定着しました。さらにそれを発展させて発足した現代文芸論は、文学部の新しい伝統の一環を担うことになることが期待されます。

なお、現代文芸論専修課程についてより詳しい情報は研究室のホームぺージ( http://www.l.u-tokyo.ac.jp/genbun/

)を参照してください。授業の一部の詳細シラバスやリーディングリスト、また行事の案内なども掲載されています。

(5)勉強のしかたと卒論

現代文芸論の授業は、言語文化系の専修課程間の枠をできるだけ超えて、異なった分野どうしの相互乗り入れを可能にすることを目指しながら行なわれています。現代文芸論に進学した学生諸君は、語学文学に関わる専修課程のすべてを自分の庭として自由に出入りするくらいの意欲を持って、文学部を探索していただきたいと思います。

また授業履修に関するもう一つの大きな特色は、前述したように、英・独・仏・スラヴ・南欧、国文等の他専修課程の講義・演習の多くを必修科目に代わる「認定科目」として履修できるということです。選択の幅は広いので、各自の興味にあわせて勉学の方向づけを自由に決めていくことができます。

授業履修の際には、三か国語(日本語も含む)以上の分野にまたがって学ぶことを原則としていますが、誤解のないよう一言付け加えておくと、三か国語を同様にマスターすることが要求されているわけでは決してありませんし、そんなことは決して現実的ではありません。ここで求められているのは、一つの言語(例えば英語)を中心に研究し、もう一つの言語(例えば西・仏・独・伊・露など)を補助的に学び、さらに古典語(ギリシャ語かラテン語)の初歩を西欧文化研究の基礎教養として身につける、といったプログラムを各自が自分の興味と研究主題に応じて考え、実践するということです。それなら誰にでも十分実行可能でしょうし、そうすることによって研究を狭く一か国に限定した場合には見えてこないような世界文学の豊かな広がりに接することが必ずできるものと思われます。

卒業論文の研究テーマも、この専修課程の趣旨を反映して、非常に選択の幅が広くなっています。参考までに、最近の卒論のテーマをいくつか挙げてみましょう(卒論は研究室で保管しており、閲覧可能です)。

・崩壊する対話 マヌエル・プイグの対話叙述について

・初期の北園克衛とフランス文学

・別役実とベケット——ゴドーがやって来るまで

・Tess of the

D'Urbervilles と Effi Briest

・ジュール・ヴェルヌ『カルパチアの城』におけるゴシック性

・夢見る街のコルタサル——「街」「高速道路」「地下鉄」「革命」をめぐって

・三崎とイシグロ 〜この無慈悲で、残酷な世界でも〜

・文学に見る「名づけ」〜スターン、ゴーゴリ、ラヒリ、井上〜

・Ambiguous

Boundaries: Dualism in Thomas Pynchon's V

・ゼーガース『ハイチの婚礼』をめぐって —人種を軸とした他者表象—

・Wandering, Home

and Death in Samuel Beckett's Early Work

・倫理の崩壊 —『ブラッド・メリディアン』と『枯木灘』における暴力

・児童文学における「生きている」人形について

・ピンターとムロジェックにおけるAbsurdの演劇

・明治期の翻案歌舞伎〜『人間万事金世中』をめぐって〜

・アルゲダスの小説作品における二つの世界の葛藤

(6)進路――就職と大学院進学

卒業生の就職について言えば、西近時代から卒業生は一般企業・マスコミ・出版社・金融などの分野で活躍しています。卒業生が働く分野はこのように様々ですが、専修課程で一国一言語の枠を超えて文学を研究することを通じて得られた幅広い知見や柔軟なものの見方が、就職の際に評価され、職場でも歓迎されています。

また卒業生のかなりの部分が、大学院に進学し、研究者への道を歩んでいます。 平成19年度に新設された現代文芸論の大学院には、現在、修士・博士課程をあわせて40名近い大学院生が在籍しています。中国、韓国、ロシア、キルギス、ポーランドなど、様々な国からの留学生も大学院で学んでいます。ただし、現代文芸論以外の様々な他分野に「転進」していく能力を伸ばせるのも、現代文芸論の特徴と言えるでしょう。現代文芸論の学部課程を修了して、他の専門分野の大学院に進学することも、また他の専修課程を修了した人たちが現代文芸論の大学院を受験することも、どちらも歓迎します。つまり現代文芸論は、学部⇒大学院の進路に関しても自由で開かれた場を作り出すことに貢献したいと考えています。

(7)研究室が手がける多彩なイベント

最初にもご紹介したとおり、現代世界の文学を広い視野からみようとする方針を反映して、現代文芸論研究室は、発足の準備段階から、作家や外国の研究者など、様々なゲストを呼んでシンポジウムや講演会などを積極的に行い、文学の出会いの場を作ってきました。普段の授業の枠を超えるこういった活動も現代文芸論研究室の大きな特徴であり、研究・教育の重要な一環として位置づけられています。学生や院生の皆さんには、こういった行事の準備や実施に参加していだだくことによって、知見を広め、また研究室を担う一員であるという自覚を深めてもらいます。

最後に過去数年間に現代文芸論研究室が主催ないし準備に関わった主な行事をご紹介しておきます(以下のポスターデザインは、すべて島袋里美さんによるものです)。

◆特別講演 大江健三郎氏講演会(東大130周年記念事業)

「知識人になるために」

2007年5月18日 安田講堂 主催:東京大学文学部

参加者等:立花政夫(人文社会系研究科長・文学部長)、高橋和久(前人文社会系研究科長・文学部長)、末木文美士(印哲仏教学・布施学術基金運営委員長)藤井省三(中文)、安藤宏(国文)、阿部公彦(英文)、野崎歓(仏文)、テッド・グーセン(客員教授)

司会:柴田元幸

◆シンポジウム

「ヴィヴァ・カラマーゾフ! ロシア文学の古典新訳を考える」

2007年7月22日 文学部1番大教室 協賛:光文社

パネリスト:亀山郁夫、浦雅春、沼野恭子、望月哲男、安岡治子

司会:毛利公美

◆特別講演 ロイヤル・タイラー教授講演会(国際交流基金賞受賞記念)

「「源氏物語」とThe Tale of Genji 」

2007年10月5日 文学部1番大教室 共催:国際交流基金、東大文学部国文学研究室

コメント:柴田元幸(英米文学)、沼野光義(ロシア東欧文学)、テッド・グーセン(日本文学)

司会:藤原克己(国文学)

◆シンポジウム

「世界解釈としての文学」

2007年11月20日 文学部1番大教室 共催:河出書房新社

パネリスト:池澤夏樹(作家)、柴田元幸(アメリカ文学)、沼野光義(スラヴ東欧文学)、テッド・グーセン(日本文学)

◆シンポジウム

「世界文学はこうしてつくられる」

2008年3月20日 文学部1番大教室 共催:日本文学出版交流センター

パネリスト:トム・マシュラー、ジェイ・ルービン、柴田元幸

総合司会:沼野光義

◆シンポジウム

「世界の文学とラテンアメリカ」

2008年6月29日 文学部1番大教室

パネリスト:桜庭一樹、現代文芸論教員(野谷文昭、沼野充義、柴田元幸)

◆講演・朗読会 スチュアート・ダイベック氏(作家)

2008年10月25日 文学部3番大教室 共催:国際交流基金

司会:柴田元幸

◆シンポジウム

「未来への郷愁—21世紀の文芸を切り拓くために」

2008年11月12日 文学部3番大教室

共催:日本学術振興会人文社会科学振興プロジェクト「越境と多文化」/科研費研究グループ「グローバル化時代における文化的アイデンティティと新たな世界文学カノンの形成」

パネリスト:多和田葉子、細川周平、沼野充義

司会:楯岡求美

◆特別シンポジウム

「源氏物語はどのくらい世界文学か?」

2008年11月14日 文学部1番大教室

特別講師:タチヤーナ・ソコロワ=デリューシナ、藤原克己

司会:沼野充義

◆A Discussion:

“READING, TEACHING AND TRANSLATING JAPANESE

LITERATURE”」

2008年12月15日 法文2号館2番大教室

Participants: Jay Rubin, Theodore W. Goossen, James

Dorsey

Moderator: Motoyuki Shibata

◆特別シンポジウム

「ドナウを下って、未来の世界文学へ」

2009年2月11日 法文2号館1番大教室

講演者:エステルハージ・ペーテル、早稲田 みか、エッシュバッハ=サボー・ヴィクトリア

司会:沼野充義

◆講演・朗読会 レベッカ・ブラウン氏(作家)

2009年5月17日 法文2号館1番大教室

司会・通訳:柴田元幸

「リービ英雄氏を囲んで〜座談と講演越境の声」

2009年6月29日 法文2号館2番大教室 共催科研費研究グループ「グローバル化時代における文化的アイデンティティと新たな世界文学カノンの形成」

コメンテーター:藤井省三

司会:沼野充義

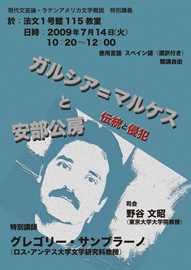

◆特別講義 グレゴリー・サンブラーノ氏(ロス・アンデス大学文学研究科教授)

「ガルシア=マルケスと安部公房:伝統と侵犯」

2009年7月14日 法文1号館115教室

司会:野谷文昭

◆ブルーノ・シュルツ祭

「七月の夜—ブルーノ・シュルツ祭」

2009年7月14日 法文2号館1番大教室 後援:ポーランド大使館、協力:シアターΧ(カイ)

企画:加藤有子、沼野充義

パネリスト:赤塚若樹、加藤有子、沼野充義

朗読:ウォンツカ・ダヌータ、井上暁子

※上映映画『ブルーノ・シュルツ—二度目の幼年期』(野中剛監督、1994)『砂時計サナトリウム』(ヴォイチェフ・ハス監督、1973)

◆特別セミナー ルオン・ヴィエト・ズン(日本文学翻訳家、ニャナム社企画版権部副部長)

「ハノイの春樹やばななたち」

2009年10月5日 現代文芸論演習室

司会:沼野充義

科研費研究「グローバル化時代における文化的アイデンティティとあらたな世界文学カノンの形成」

◆2009年度国際交流基金賞受賞記念 ボリス・アクーニン講演会

「ボリス・アクーニンが語る『日本と私』」

2009年10月9日 法文2号館1番大教室、主催:国際交流基金、共催:スラヴ語スラヴ文学研究室、現代文芸論研究室

司会:沼野充義

「途中下車の人生—レニングラードからザルツブルクまで—」

2009年11月13日 スラヴ文学演習室 共催:スラヴ語スラヴ文学研究室

コメンテーター:沼野充義

司会:ヴァレリー・グレチコ

◆シンポジウム

「失われた父を求めて—ダニロ・キシュ 収容所の詩学—」

2009年11月21日 法文2号館2番大教室 主催:現代文芸論研究室/大阪大学人間科学研究所GCOEプログラム

解説:奥彩子

講演:山崎佳代子

パネリスト:奥彩子、山崎佳代子、沼野充義、柴田元幸

◆祝!<2010京都国際ナボコフ学会開催>記念特別企画

「The Spring in Hongo 本郷の春」

2010年3月19日、23日、29日 スラヴ文学演習室 企画・組織:毛利公美、奈倉有里、沼野充義

講師:キャサリン・ニェポムニャシチー、マクシム・シュライヤー、ダヴィッド・シュライヤー=ペトロフ、ユーリイ・レヴィング、アンドレイ・バビコフ、マリヤ・マリコヴァ

◆ベトナム文化人との懇話会

2010年4月6日 法文1号館115教室 協力:国際交流基金

ゲスト:グエン・ゴック・トゥアン、カオ・ヴィエット・ズン、ドー・ティトゥー・ハー、トラン・フエン・サム、

通訳:ルオン・ヴィエット・ズン

コメンテーター:川口健一、森絵里咲 モデレーター:沼野充義

◆特別講演 マリア・コダマ氏(ホルヘ・ルイス・ボルヘス国際財団理事長)

「記憶について(Memorias)」

2010年5月20日 現代文芸論演習室

通訳:マヌエル・アスアヘ・アラモ 司会:野谷文昭

2010年9月27日〜29日 スラヴ文学演習室 共催:スラヴ語スラブ文学研究室

講師:ドナルド・サスーン、マリーナ・レヴィツカ、アンドレイ・ビートフ、ミハイル・シーシキン、ヴラジミル・ピシュタロ

通訳:山崎佳代子(セルビア語ー日本語) 司会:沼野充義、青木純子

◆講演会 オリガ・ペトローヴァ氏(ウクライナ国立大学モヒラ・アカデミー教授、画家)

「ウクライナ・バロックとピンゼル」

2010年11月12日 法文1号館314教室 主催:スラヴ語スラブ文学研究室、現代文芸論研究室

コメンテーター:沼野充義

通訳:三浦みどり(露語ー日本語) 司会・プレトーク:加藤有子

◆国際シンポジウム

「社会制度としてのロシア文学 ロシアの文学社会学・読書論の第一人者レイトブラット氏を迎えて」

2010年12月17日 スラヴ文学演習室 主催:スラヴ語スラブ文学研究室、現代文芸論研究室、科研費研究プロジェクト「グローバル化時代における文化的アイデンティティと新たな世界文学カノンの形成」 助成:東京大学文学部布施学術基金

基調報告:アブラム・レイトブラット(文学史・文学社会学研究者、ロシア国立芸術図書館稀覯書部門長、『新文学概観』書誌部長)

開会の辞:沼野充義 報告:大野斉子、巽由樹子、久野康彦、平松潤奈

企画責任者:巽由樹子、乗松享平、沼野充義 司会:巽由樹子、乗松享平

◆特別講演 マリオ・バルガス=リョサ氏講演会(2010年度ノーベル賞受賞作家)

「文学への情熱ともうひとつの現実の創造」

2011年6月22日 法文2号館1番大教室+2番大教室 主催:東京大学文学部 協力:セルバンテス文化センター 企画・準備:現代文芸論研究室

開会の辞:中地義和 司会:野谷文昭

◆講演と詩の夕べ アトネル・フザンガイ氏(国立チュヴァシ人文科学研究所文学言語学主任)

「バイリンガル詩人 ゲンナジイ・アイギ —ロシア前衛詩の最先端にしてチュヴァシの歌い手—」

2011年6月27日 法文1号館216教室 共催:スラヴ語スラヴ文学研究室、現代文芸論研究室、科研費基盤(A)「ヴォルガ文化圏とその表象に関する総合的研究」(代表者:望月哲男)

イントロダクション:後藤正憲 司会:沼野充義

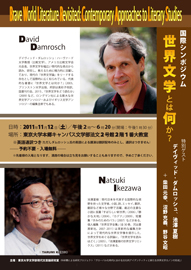

◆国際シンポジウム

「世界文学とは何か?」

2011年11月12日 法文2号館1番大教室 主催:現代文芸論研究室、科研費研究プロジェクト「グローバル化時代における文化的アイデンティティと新たな世界文学カノンの形成」

講師:デイヴッド・ダムロッシュ、池澤夏樹

パネリスト:柴田元幸、沼野充義、野谷文昭

司会:加藤有子

◆東京大学退官記念講演 松浦寿輝教授(東京大学総合文化研究家教授)

「波打ち際に生きる —研究と創作のはざまで」

2012年1月16日 法文2号館1番大教室

司会:沼野充義 進行:加藤有子

◆記録映画上映と特別講演 ヤドヴィガ・ロドヴィッチ=チェホフスカ氏(駐日ポーランド大使、『調律師』作者、日本学者)

「創作能『調律師』 —ショパンの能」

2012年5月7日 法文2号館1番大教室 主催:現代文芸論研究室協力:ポーランド広報文化センター

解説:関口時正 司会:加藤有子

◆特別公演 アブラハム・B・イェホシュア氏(作家) 母袋夏生氏(ヘブライ文学翻訳家)

「イスラエルに生きる作家の《非文学的》現実/ The Non-Literary Reality

of the Novelist in Israel」

2012年10月9日 東京大学山上会館2階201+202会議室 共催:現代文芸論研究室、日本ユダヤ学会

挨拶:市川裕 司会:沼野充義

◆講演会・シンポジウム

「現代ロシアを代表する小説家、ミハイル・シーシキン氏を迎えて —ロシア文学の意味—時空を超えて響く声」

2012年11月2日 法文2号館1番大教室 共催:現代文芸論研究室、スラヴ語スラヴ文学研究室、国際交流基金、新潮社

講師:ミハイル・シーシキン

パネリスト:島田雅彦、松永美穂

モデレーター:沼野充義 通訳:吉岡ゆき

◆シンポジウム

「ブルーノ・シュルツの夕べ」

2012年12月14日 法文2号館1番大教室 主催:現代文芸論研究室 協力:小泉俊己、ポーランド広報文化センター

解説:和南城愛理、久山宏一、沼野充義、加藤有子

パネリスト:島田雅彦、松永美穂

モデレーター:沼野充義 通訳:吉岡ゆき

◆東京大学退官記念最終講義 野谷文昭教授(東京大学文学部教授)

「深読み、裏読み、併せ読み —ラテンアメリカ文学はもっと面白い—」

2013年2月1日 法文2号館1番大教室 主催:現代文芸論研究室

◆第1回東京国際文芸フェスティバル

2013年3月1日 法文2号館1番大教室 主催:日本財団 共催:現代文芸論研究室

講師:ジュノ・ディアス、綿矢りさ、ニコール・クラウス、川上未映子

モデレーター:都甲幸冶、マイケル・エメリック、デボラ・トリースマン

◆シンポジウム

「中欧文学の夕べ —トカルチュク、アイヴァス、山崎佳代子を迎えて— 朗読とトーク」

2013年3月2日 法文2号館1番大教室

講師:オルガ・トカルチュク、小椋彩、ミハル・アイヴァス、阿部賢一、山崎佳代子、沼野充義

司会:加藤有子 通訳:久山宏一

◆日本学術振興会助成平成24年度国際研究集会

「World Literature and Japanese Literature in the

Era of Globalization; In Search of a New Canon(グローバル化時代の世界文学と日本文学—新たなカノンを求めて—)」

2013年3月3日、4日 東京大学山上会館

基調講演:リービ英雄、ミハル・アイヴァス、柴田元幸

開会の辞:沼野充義

モデレーター:沼野充義、イルメラ・日地谷=キルシュネライト、野谷文昭、西成彦

パネリスト:チャールズ・イノウエ、藤井省三、ツベタナ・クリステワ、デンニッツァ・ガブラコヴァ、カレン・ソーンバー、秋草俊一郎、アウレリオ・アシアイン、柳原孝敦、マヌエル・アスアヘ・アラモ、山辺弦、エレーナ・バイビコフ、浜邦彦、カロリナ・シマニャク、齊藤由美子 ディスカッサント:リース・モートン、奥彩子

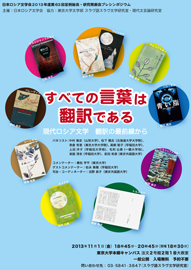

◆日本ロシア文学会2013プレシンポジウム

「すべての言葉は翻訳である 現代ロシア文学 翻訳の最前線から」

2013年11月1日 法文2号館1番大教室

パネリスト:中村唯史、松下隆志、奈倉有里、高柳聡子、上田洋子、毛利公美、坂庭敦史、前田和泉

コメンテーター:乗松享平 ゲストコメンテーター:松永美穂

司会・コーディネーター:沼野恭子

▲ このページのTOPへ

南欧語南欧文学専修課程へ戻る / 文学部トップへ戻る / 西洋古典学専修課程へ

|