| 前ページへ 次ページへ |

| 生体膜とその構成脂質の新しい機能を科学する キーワード:生体膜、細胞内小器官、生理活性脂質、炎症反応、リピドミクス |

|||||||||||||||

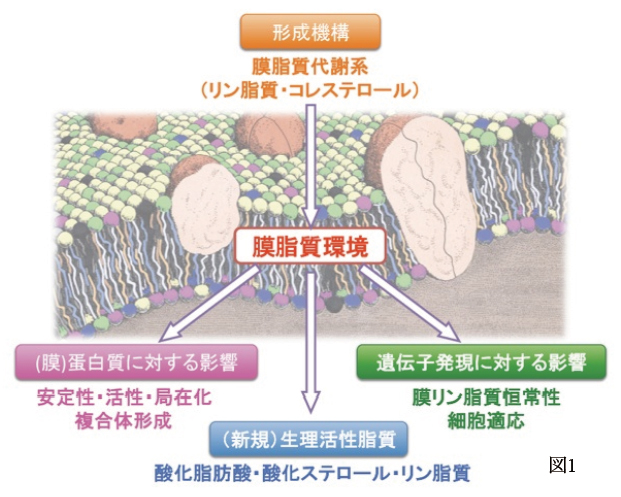

生体膜は、リン脂質二重層とほぼ同量のタンパク質によって形成されており、細胞を外界と区別する障壁であるのみならず、細胞内の様々なオルガネラを形成し、その機能を制御する非常に重要な構造物です。衛生化学教室は、生体膜の必須成分である「脂質」の生理機能の解明を目指しています。生体膜には1000種類以上の脂質分子が存在し、それらの適切なバランスがタンパク質の安定性・活性・局在、及び様々な遺伝子の発現制御に重要であると考えられています。我々は、生体膜の主要構成成分であるリン脂質を中心に、その生合成や恒常性維持に関わる分子の同定・機能解析を行うと共に、生体膜のダイナミックな活動(エンド・エキソサイトーシス等)における生体膜脂質の役割を解析しています。 |

|||||||||||||||