| 前ページへ 次ページへ |

| BiologyとChemistryにまたがる新たな学問分野を創出し生命科学の新展開を図る キーワード:Chemical Biology、生きている状態を解析する、生体機能探索分子の設計・合成、蛍光Probe、Bioimaging、MRI、蛍光OFF/ON Switching、PeT、FRET、ICT、近赤外領域蛍光、長寿命蛍光、FCCS、Caged Probe、Photodynamic Therapy、Fluorescein、BODIPY、Cyanine、創薬化学、化合物ライブラリー、高効率スクリーニング、インシリコアプローチ、FBDD、リード化合物 |

||||||||||||||||

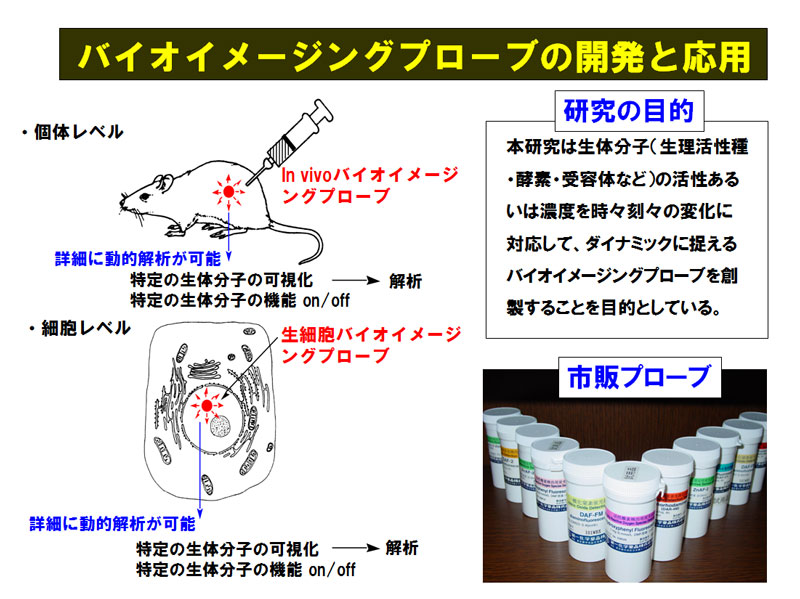

当研究室ではChemistryを基盤として生命現象を解析する研究を行っており、具体的には以下の2つを研究テーマに設定している。1つはバイオイメージング研究であり、他方は創薬研究である。前者のバイオイメージング研究から説明する。現在の生命科学の重要な研究課題は生体分子の働きを生きているその場で解明することである。生体組織をすりつぶす事なく、生きたまま動的に変化する生理機能を時空間的に捉えることができれば、従来とは異なる新たな生命科学研究が展開する。このためには、Chemistryにより機能性バイオイメージングプローブを開発することが極めて重要となる。このバイオイメージングプローブを当研究室では独自の原理に基づいて既に四十数種類開発し、そのうち14種類は市販化する事に成功した(図1)。もう一方の研究テーマは15万種類を超える化合物ライブラリーと独自の高効率スクリーニングシステムに基づいて、大学発の創薬を行うものである。現在三十数種類の疾患関連のタンパク質を標的として創薬のリード化合物の探索が行われている。上記の2つの学問はChemical Biologyとして近年特に注目を集めており、生命科学研究に新たな展望を切りひらくものとして期待されている。 |

||||||||||||||||