|

研究課題

|

|

|

1.

|

遺伝子発現を用いた学習・情動に関与する神経回路の網羅的全脳解析 |

|

| 2. |

多ニューロン可視化による神経回路の作動原理の研究 |

|

| 3. |

軸索ガイダンスの機構解明と再生医療への応用 |

|

薬理学は「薬の生体に対する作用解明」と「疾病治療薬の開発方法を探る」を二本柱とした、文字通り"薬を理解する学問"です。分子レベルから全身動物までの幅広い知識と高度な技術を駆使して、研究を進めています。

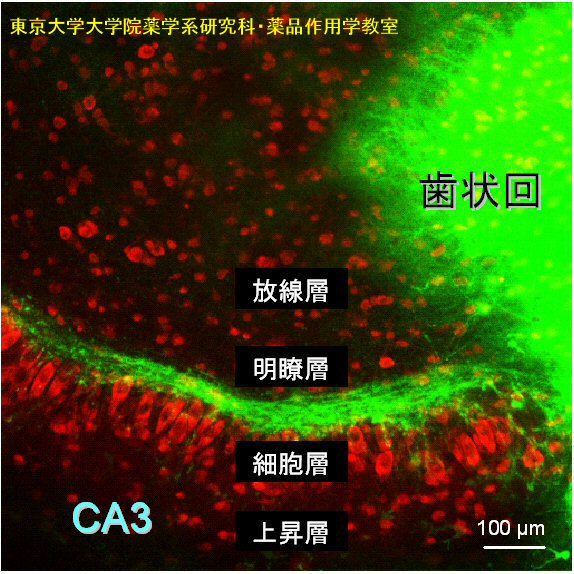

私たちの研究室では「記憶や情動に深く関係する大脳辺縁系や大脳皮質の役割」を研究しています。とくに、海馬体の機能的役割や扁桃体による調節機構に興味をもち、電気生理学・光生理学・行動薬理学・組織化学・分子生物学などのさまざまな実験技法を応用しながら、科学的難題に立ち向かっています。最初期遺伝子の発現を指標に、神経活動の履歴解析にも取り組んでいます。異種シナプス間の相互作用、スパイク列の時空間的解析、うつ病、てんかんや脳血管障害などとの関連解析などマクロ的視点に立った解析が特徴です。

脳が高次機能を発揮するためには、機能的神経ネットワークがバランスよく活動することが必須ですが、そのメカニズムはいまだ神秘のベールに包まれています。私たちは最先端のイメージング技術を利用して、ニューロン一個一個の解像度を保ちながら、ネットワーク内のニューロン活動を記録することに成功しました(図1)。スパイク列の時空パターンを解析することにより、構造と機能の解析に取り組んでいます。軸索の伸長やシナブス形成機構についても研究を進め、さまざまな調節機構を明らかにしています(図2)。これらの発見は将来の再生医療にも重要な知見となります。